dimanche, 17 janvier 2016

On n'est pas couché de Laurent Ruquier: Manuel Valls ou François Hollande

Lien

Analyse de Twitter par le Figaro

Manuel Valls sur Twitter: pas de clash mais des slaches #, pas de claque mais des clics

Manuel Valls (On n'est pas couché) : "la France est une vielle nation, chrétienne ..."

Le premier ministre français Manuel Valls a assuré lors du show de Laurent Ruquier. En tout cas, ses mimiques et ses expressions rappellent fortement celles de François Hollande.

Mais pourquoi s'est-il rendu chez ces amuseurs ?

.@manuelvalls : "Pourquoi je suis venu à #ONPC? Parce que je crois très important d'expliquer, en permanence" https://t.co/Kj54avNybj

— francetv info (@francetvinfo) 16 Janvier 2016

Manuel Valls a répondu à toutes les questions qui fusaient comme des balles

21:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 16 janvier 2016

Vatileaks 2: la chute de Chouaqui

Vatileaks 2: la chute de Chouaqui

"Dans ce procès, il ne manque que Lucrèce Borgia", se serait écrié le pape François.

"Dans ce procès, il ne manque que Lucrèce Borgia", se serait écrié le pape François.

Le fait est que l'affaire Francesca Chaouqui empoisonne le Saint-Siège et la noblesse romaine. Sexe, argent, pouvoir et prélats corrompus, l'intrigue ....

(N.B, dans la presse anglaise, le sexe, l'argent et le sang (absent des procès Vatileaks) sont parmi les sujets qui alimentent les sagas médiatiques)

23:12 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 13 janvier 2016

Le Pape aux évêques: pas comme en Suisse !

Le Pape aux évêques: pas comme en Suisse !

Le Pape aux évêques: pas comme en Suisse !

"...le Pape de nous dire son étonnement. Quelques semaines plus tard, en conversation avec les évêques de Lituanie, il leur dira de ne pas faire comme en Suisse ..."

Texte de Mgr de Raemy, publié pour le vicariat de Fribourg germanophone ("Deutschfreiburg") et diffusé à l'échelle diocésaine selon le souhait de Mgr Morerod.

À propos de la lettre pastorale des évêques suisses "sur la collaboration entre prêtres, diacres et laïcs dans le cadre de la célébration de l'Eucharistie"

Au nom de notre évêque Charles, voici quelques points de repère que nous tenons à relever.

Nous devons prendre au sérieux non seulement la foi et la discipline sacramentelle de l'Eglise universelle, mais aussi les fréquentes exhortations que les Successeurs de Pierre ont adressées aux évêques suisses, et cela encore tout récemment [1].

Au cours de notre rencontre avec le Saint-Père à l'occasion de la dernière visite " ad limina " en décembre 2014, le pape François nous a oralement cité en " mauvais exemple " l'expérience vécue par un ami prêtre, en visite en Suisse.

Cet ami du Pape, s'étant rendu un dimanche dans la paroisse la plus proche, va se présenter en sacristie. On lui apprend qu'il n'y pas de messe, mais une liturgie de la Parole présidée par un agent pastoral. Il propose alors de célébrer la Messe.

On lui rétorque un tranchant " nein " (que le pape a prononcé en langue originale alors qu'il nous parlait en italien), puisque l'agent pastoral laïc était là, c'était son tour... Et le Pape de nous dire son étonnement. Quelques semaines plus tard, en conversation avec les évêques de Lituanie, il leur dira de ne pas faire comme en Suisse...

Notre Eglise en Suisse est de plus en plus internationale et multiculturelle. Il devient ainsi encore plus évident que sa catholicité dépend de sa fidélité à la foi et à la discipline de l'Eglise universelle, notamment en ce qui concerne la célébration des sacrements. Nos frères et sœurs de langues et de cultures si diverses sont ici dans un autre pays, mais pas dans une autre Eglise. Ils ont droit à la célébration d'une même foi, même si ce n'est pas, pour ainsi dire, d'une même voix. Et c'est aussi pour nous une belle expérience de retrouver la même liturgie, lorsque nous sommes en voyage.

Le prêtre est ordonné non seulement pour célébrer les sacrements, mais tout autant pour conduire la vie et la foi des communautés chrétiennes [2]. La célébration de l'Eucharistie est le lieu où cela se traduit le plus clairement : le prêtre préside, consacre et prêche. Son ministère ne lui vient pas de sa formation (aussi indispensable soit-elle), mais de son ordination. Son être prêtre ne se limite pas à une seule partie de la messe. [3] Il en va aussi de l'image que nous en donnons pour les futures vocations. Et cela d'autant plus, que d'une manière générale, c'est dans les églises où l'on peut voir un amour de la liturgie de l'Eglise que l'on peut aussi observer un vrai renouveau de sa vie.

Le laïc, baptisé et confirmé, ou encore engagé dans le mariage ou la vie consacrée, nourri de l'Eucharistie célébrée par le prêtre, est appelé à prêcher l'évangile par toute sa vie, jusque dans les domaines de la formation des autres chrétiens -évêques, prêtres et diacres compris- ou de la traduction de l'évangile dans ses compétences professionnelles et sociales. C'était d'ailleurs un des plus forts appels adressés à tous les chrétiens par le Concile Vatican II.

Ainsi, dans notre diocèse aucun laïc n'a jamais reçu de l'évêque un mandat de prédication à la Messe [4]. Si un laïc a prêché à la Messe, cela s'est fait dans des circonstances particulières prévues par les normes de l'Eglise [5] ou alors dans une certaine interprétation, fausse mais bien intentionnée, de l'impulsion conciliaire pour un plus fort engagement des laïcs dans l'Eglise et dans le monde.

L'évêque pourra donc toujours, sur demande, prendre en compte des situations locales et ponctuelles, où la contribution exceptionnelle d'un laïc deviendrait souhaitable pour la prédication à la Messe, principalement en raison de problèmes de santé ou autres, du prêtre qui célèbre l'Eucharistie.

+Alain de Raemy, évêque auxiliaire et vicaire épiscopal du Deutschfreiburg

[1] " Il est bon de valoriser et de soutenir leur engagement (de laïcs), tout en maintenant bien la distinction entre le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel. Sur ce point j'encourage à poursuivre la formation des baptisés sur les vérités de la foi et leur implication dans la vie liturgique, paroissiale, familiale et sociale, en choisissant avec soin les formateurs. Vous permettrez ainsi aux laïcs de se situer en vérité dans l'Église, d'y prendre leur place et de faire fructifier la grâce reçue au baptême, pour marcher ensemble vers la sainteté et pour le bien de tous. (Discours remis à chaque évêque en main propre par le pape lui-même lors de la visite ad limina de décembre 2014)

[2] Le diacre, quant à lui, est ordonné pour exhorter à la plus vive charité évangélisatrice, ce qui s'exprime non seulement en général par une vie professionnelle civile et au plus près des plus pauvres, mais aussi par la possibilité de célébrer des baptêmes et des mariages, et de prêcher à la messe.

[3] Comme le rappelait encore en novembre de cette année le pape François aux évêques allemands en visite " ad limina " : " Il est tout aussi nécessaire de souligner toujours le lien intime entre Eucharistie et sacerdoce. Des projets pastoraux qui n'attribuent pas une importance adéquate aux prêtres dans leur ministère de gouverner, d'enseigner et de sanctifier en ce qui concerne la structure et la vie sacramentelle de l'Église, sur la base de l'expérience, sont voués à l'échec. La collaboration précieuse de fidèles laïcs, surtout là où manquent les vocations, ne peut remplacer le ministère sacerdotal ou même le faire sembler une simple " option ". Sans prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. Et la pastorale des vocations commence par l'ardent désir missionnaire dans le cœur des fidèles d'avoir des prêtres. "

[4] " Parmi les formes de prédication l'homélie, qui fait partie de la liturgie elle-même et est réservée au prêtre ou au diacre, tient une place éminente... " Code de Droit Canonique, can. 767, §1. Et au can. 766 de préciser : " Les laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église ou un oratoire si le besoin le requiert en certaines circonstances ou si l'utilité le suggère dans des cas particuliers, selon les dispositions de la conférence des évêques et restant sauf le ca. 767, §1. "

[5] On trouve dans le Directoire des messes d'enfants de 1973 ceci : " Rien n'empêche que les adultes présents à la messe des enfants leur adressent la parole après l'évangile, avec l'accord du curé, surtout si le prêtre qui célèbre s'adapte difficilement à la mentalité des enfants. " (n°24) Ce qui va dans le sens du témoignage auquel le prêtre célébrant peut faire place dans le cadre de son homélie et sous sa responsabilité en des circonstances particulières et exceptionnelles.

17:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook

Facebook

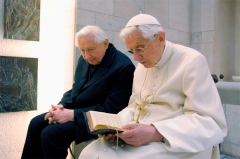

Eglise à Ratisbonne: des centaines d'enfants abusés ! Ratzinger innocent !

Les "Regensburger Domspatzen", moineaux de la cathédrale de Ratisbonne, sont le plus prestigieux chœur catholique allemand, comparable au Thomanerchor de l'église protestante Saint-Thomas de Leipzig, dont le cantor avait été Jean-Sébastien Bach.

Des centaines d'enfants du fameux chœur de la cathédrale de Ratisbonne en Bavière ont été victimes dans l'après-guerre de sévices et abus sexuels. Pendant trente ans, de 1964 à 1994, Georg Ratzinger, frère du pape émérite Benoît XVI, a été maître de chapelle du chœur, mais non pas de l'internat où les choristes ont été maltraités.

----

Mgr Georg Ratzinger: "Je n'étais certainement pas au courant de l'étendue des méthodes brutales du Directeur M.. Si je l'avais su, j'aurais dit quelque chose".

Ratisbonne: des centaines d'enfants du choeur "Regensburger Domspatzen" abusés

Les abus sexuels sont un crime abominable, un péché qui crie jusque vers Dieu et une offense absolument effroyable. Le Pape François parlait de Messe noire !

En Allemagne, le célèbre choeur de Ratisbonne a connu un nombre plus effrayants de victimes (lien). C'est proprement épouvantable ! L'Eglise se doit d'être résolument avec et pour les victimes.

Mgr Georg, le frère de Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI, dirigeait ces enfants. Un lien semble inévitable ?

"- Au cours de nos tournées de concert, certains collégiens m'ont raconté comment c'était pour eux à Etterzhausen. Mais ils ne m'ont rien dit qui me laisse penser que je me devais de faire quelque chose.

Je n'étais certainement pas au courant de l'étendue des méthodes brutales du Directeur M.. Si je l'avais su, j'aurais dit quelque chose. Bien sûr, on peut juger plus sévèrement aujourd'hui, alors qu'on est devenu plus sensibilisés. Cela vaut aussi pour moi. Mais en même temps, je m'excuse auprès de toutes les victimes".

Mgr Georg Ratzinger 2010

Mgr Georg Ratzinger absolument innocent

Ceci étant dit, Mgr Goerg Ratzinger n'a commis aucun crime, aucun abus. Il n'a nullement été complice et fut à l'obscure de ces crimes totalement condamnables qui se sont déroulés dans l'internat.

La polémique visant à impliquer les Ratzinger"s" avait déjà eu lieu en 2010.

Il faut rappeler, comme l'a fait le Pape François en conférence de presse: ce fut à partir du chemin de Croix du Colisée en mars 2005 que l'Eglise a commencé à parler de corruption en son sein. Le Cardinal Ratzinger fut un pionnier dans la lutte contre la pédophilie dans le clergé.

Je suis donc assez stupéfait de voir les Ratzinger"s" convoqués à nouveau, notamment le frère du Pape Mgr Georg, dans des crimes abominables dont ils sont totalement innocents. La polémique se prépare à exploser.

Georg Ratzinger, Domkapellmeister de Ratisbonne de 1964 à 1994, a souligné dans un entretien avec PNP qu'il ne savait rien des abus sexuels désormais révélés, commis dans le milieu du Choeur de Ratisbonne.

Georg Ratzinger, Domkapellmeister de Ratisbonne de 1964 à 1994, a souligné dans un entretien avec PNP qu'il ne savait rien des abus sexuels désormais révélés, commis dans le milieu du Choeur de Ratisbonne.

En même temps, il prend ses distances avec les excès pédagogique dont un ancien directeur du pensionnat des enfants du chœur a été accusé. Ce prêtre, qui, dans l'interviewe est désigné sous le nom de Johann M. est décédé en 1992.

- Herr Domkapellmeister, comment avez-vous réagi aux informations sur les abus sexuels commis à l'encontre de certains élèves du Domspatzen?

- Au début, avec surprise, car les cas de la fin des années 50 et début des années 60 appartiennent à un passé assez éloigné maintenant. Puis je me suis senti préoccupé par la façon dont ces révélations pourraient influencer négativement le présent immédiat du Domspatzen aujourd'hui. Je regrette que les victimes aient été attaquées dans leur intégrité physique et spirituelle.

- Dans vos premières déclarations que vous avez dit que vous ne connaissiez pas de cas de violence sexuelle. Lorsque vous avez rejoint le Choeur en 1964, n'y avait-il aucune rumeur?

À la maison, nous n'avons jamais parlé de ces choses. Au début, quand je suis arrivé à Ratisbonne, il y avait beaucoup de problèmes avec la réorganisation de la chorale qui se dispersait parmi divers intérêts. Et non, les abus sexuels signalés n'ont jamais été soulevés.

- Croyez-vous que cette histoire d'abus sexuel va nuire à la réputation du Domspatzen?

- Des dégâts importants, certainement pas. Mais il est possible que certains parents concernés puissent en tenir compte, mais de réels dommages, je ne crois pas.

- Outre les accusations d'attouchements sexuels, il y a aussi des plaintes concernant les châtiments corporels qui faisaient partie de l'enseignement catholique. Quelle était la raison d'être alors d'une telle sévérité?

- La gifle sur le visage était autrefois la première réaction à une performance négative ou une défaillance. Et la sévérité de celle-ci était variable, souvent en fonction du caractère de celui qui la donnait. L'un pouvait réagir plus fortement, l'autre moins, et encore un autre pouvait être totalement insensible et vraiment rude. Quelquefois, l'énervement jouait également un rôle, comme quand il y avait trop d'enfants à faire face tous à la fois.

- En ce qui concerne l'école préparatoire des Domspatzen à Etterzhausen, plus tard à Pielenhofen, y a-t-il eu des plaintes concernant des coups excessifs et des coups de fouet administrés par des éducateurs trop sévères (disciplinarian), comme par exemple l'ancien directeur Johann M.?

- Aujourd'hui, on jugerait les choses tout autrement, alors que chaque démonstration de force est immédiatement considérée comme horrible. Moi aussi, je juge les choses différemment aujourd'hui. A propos de l'internat de l'école préparatoire, voilà ce que je peux dire: c'était une institution totalement indépendante, ainsi que mon prédécesseur, le Domkapellmeister Theobald Schrems, entendait qu'elle soit, de sorte que la maison de Ratisbonne n'avait pas à la gérer de loin. Le Directeur M. était une personnalité très sûre de soi, et intense et n'aurait jamais permis d'être dirigé à distance.

- Que saviez-vous personnellement sur l'ampleur des punitions corporelles dans l'internat?

- Je savais que le directeur, M. avait la réputation de donner des gifles très fortes, et même que ces gifles étaient souvent données pour des riens.

Mais comme je l'ai souligné, c'était une institution indépendante, et dans l'organisation, je n'avais pas le pouvoir d'examiner ces choses. Au départ, je n'étais même pas à la tête de la Fondation Regensburger Domspatzen - jusqu'en 1970, ce poste était occupé par le chef du Musikgymnasium de Ratisbonne. J'étais, en fait, un roi sans royaume, et je n'avais pas un statut dominant dans la maison, comme je l'ai eu plus tard vers la fin de mon service.

- Le Directeur Johann M. a été en fonction de 1953 à 1992, période pendant laquelle, apparemment, il a continué ces infractions. Avez-vous eu l'occasion d'intervenir contre lui?

- Par moi-même, non. J'aurais dû en parler à l'administration de la Fondation Domspatzen qui aurait eu le pouvoir d'intervenir. Et dans ce cas, le directeur de l'école préparatoire aurait eu le droit de dire: "Ce ne sont pas tes affaires". En tout cas, en 1992, le Directeur M. s'est retiré car alors, ses méthodes d'enseignement brutales commençaient à être connues par la presse. C'est pourquoi il a pris sa retraite avant qu'il ne le veuille vraiment.

- Lorsque vous apprenez maintenant que des enfants ont parfois été couverts de bleus, et que des témoignages ont été donnés, regrettez-vous que de telles choses aient pu arriver?

- Au cours de nos tournées de concert, certains collégiens m'ont raconté comment c'était pour eux à Etterzhausen. Mais ils ne m'ont rien dit qui me laisse penser que je me devais de faire quelque chose.

Je n'étais certainement pas au courant de l'étendue des méthodes brutales du Directeur M.. Si je l'avais su, j'aurais dit quelque chose. Bien sûr, on peut juger plus sévèrement aujourd'hui, alors qu'on est devenu plus sensibilisés. Cela vaut aussi pour moi. Mais en même temps, je m'excuse auprès de toutes les victimes.

- Vous et votre frère, avez-vous eu une expérience de châtiments corporels de la part de vos enseignants?

- J'ai reçu un savon, une fois. Un préfet de musique à qui il avait été demandé de superviser les divisions inférieures - j'étais encore parmi les plus petits - voulut regarder mon cahier de musique. Sans faire attention, je lui tendis le premier cahier sur la table. Il le regarda, me le jeta, furieux, et me donna une bonne gifle. À cette époque, je composais déjà, et dans mon enthousiasme, j'avais rempli ce cahier de mon travail. Ce qui le mit en colère et il m'a giflé. Mais je ne me souviens pas d'autres claques.

- Et votre frère?

- Mon frère est entré au séminaire beaucoup plus tard que moi - dans la septième classe (doit correspondre à notre 5ème). Je pense qu'avec les garçons plus âgés, les professeurs étaient plus prudent. En plus de cela, mon frère ne leur aurait jamais donné aucune raison de le punir.

- Dans votre temps, vous étiez considéré comme un chef de choeur aimé, mais aussi très sévère. Comment avez-vous exercé cette rigueur et quelles étaient les limites?

- Je dois dire que j'ai toujours été très heureux de venir à chaque répétition chorale. Mais parfois, je partais déprimé parce que je n'étais pas en mesure d'accomplir ce que je voulais. Au début, j'ai distribué des gifles à plusieurs reprises, mais j'ai toujours eu mauvaise conscience à ce sujet par la suite. J'ai donc été heureux quand en 1980, la loi a interdit totalement les châtiments corporels. J'ai suivi cela strictement, et je me suis senti soulagé. Parce qu'avant, la gifle était tout simplement une réaction réflexe aux fautes ou à la désobéissance. J'ai pensé qu'il était bon que l'interdiction de frapper soit devenue si complète et absolue.

- J'ai aussi demandé jusqu'où vous alliez. Avez-vous jamais battu un enfant au point qu'il ait des bleus?

- Non, je n’ai jamais fait ça.

- Que peuvent faire les autorités de l'Eglise - ou l'Église dans son ensemble - pour faire face de manière crédible au problème de la violence sexuelle et de la violence?

- Il n'y a rien d'autre à faire que d'en traiter ouvertement afin que tout soit transparent. Quiconque tente de briser physiquement une personne commet une grande injustice. Ainsi, dans l'éducation et l'éducation des enfants, il doit y avoir davantage d'efforts de persuasion. Cela signifie encourager enseigner et encourager le respect pour l'intégrité de chaque homme, d'une manière qui lui permette de maîtriser un tempérament débridé.

- Pourquoi ces choses ont-elles été gardés secrètes si longtemps dans l'Église?

- Je crois que ce n'était pas seulement l'Église qui se taisait. C'était la société aussi, et même surtout. Il n'était tout simplement pas pensable de parler de choses que les gens eux-mêmes n'avaient jamais eu à juger.

- Que peut faire votre frère, le Pape, faire afin d'aider les victimes et l'Eglise catholique en Allemagne dans cette affaire?

- Il ne peut qu'en appeler aux autorités catholiques dans chaque pays - également en Allemagne - et formulé avec eux une condamnation claire de tous les cas d'abus. Il leur demandera de prendre fermement la voie du profond respect pour l'intégrité humaine.

- Le Saint-Père, par sa proximité tout au long de plusieurs décennies, appartient en quelque sorte à la famille du Domspatzen. Comment a t-il été affecté par l'implication des Domspatzen dans toute cette affaire des abus sexuels?

- Le pape se sent proche de toutes les victimes. Mais dans le cas du Domspatzen, il y a presque un aspect familial.

00:45 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 12 janvier 2016

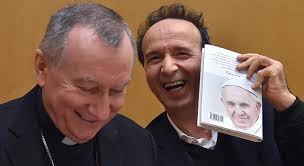

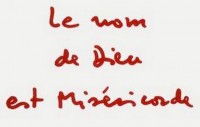

Benigni, Tornielli et la Miséricorde du Pape François: le nom de Dieu est Miséricorde

source photo: Père Rosica

L'humour de Benigni et son amour pour le Pape de la Miséricorde

C'est un livre qui se lit comme une caresse, un Dieu qui nous "miséricorde". C'est comme avoir le Pape en poche, un dialogue avec lui. Il parle de la vie, qui est amour, compassion et miséricorde. La Miséricorde est la Justice la plus grande !

Lorsqu'on a peur on dit: "Miséricorde !", ce premier mot qui perce l'obscurité. David crie le psaume Miséricorde ! Un péché si grand! David tue son meilleur ami et fait l'amour avec sa femme! Dieu lui pardonne.

Dans la Miséricorde il y a la joie. C'est une joie légère. Dans le livre du Pape il y a la joie et la douleur. La joie est le secret du christianisme. Là où il manque la joie, l'Esprit Saint est absent (Benoît XVI). Le secret du christianisme est la joie.

Benigni assure le show pour la Miséricorde

Enfant, je disais vouloir être pape quand je serai grand, mais cela faisait rire tout le monde alors je suis devenu comique !

“Excusez-moi si j’ai été un peu long, mais je n’ai pas eu le temps de faire plus court !“ dit Roberto Benigni au terme de son intervention

— I.MEDIA ن (@AgenceIMEDIA) 12 Janvier 2016

18:56 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook

Facebook

Le Pape François aux personnes homosexuelles: je préfère qu'elles viennent se confesser

Pape aux personnes homosexuelles :

"Il y a d’abord la personne, dans son intégrité et sa dignité.

Et la personne ne se définit pas seulement par sa tendance homosexuelle"

Avant tout, j’aime que l’on parle de “personnes homosexuelles“ : il y a d’abord la personne, dans son intégrité et sa dignité. Et la personne ne se définit pas seulement par sa tendance homosexuelle ; n’oublions pas que nous sommes tous des créatures aimées de Dieu, destinataires de Son amour infini.

Avant tout, j’aime que l’on parle de “personnes homosexuelles“ : il y a d’abord la personne, dans son intégrité et sa dignité. Et la personne ne se définit pas seulement par sa tendance homosexuelle ; n’oublions pas que nous sommes tous des créatures aimées de Dieu, destinataires de Son amour infini.

Je préfère que les personnes homosexuelles viennent se confesser, qu’elles restent proches du Seigneur, que nous puissions prier ensemble. On peut leur conseiller la prière, la bonne volonté, leur indiquer le chemin, les accompagner.

Le nom de Dieu est Miséricorde

14:24 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook

Facebook

Pape François, Andrea Tornielli et "Le nom de Dieu est Miséricorde": 10 extraits par I.Media

La Miséricorde est la carte d'identité de Dieu (Radio Vatican)

Vatican - le 12/01/2016 à 10:51:00 Agence I.Media

“Le nom de Dieu est miséricorde“ : les 10 extraits à retenir du livre-entretien du pape François

S’il ne contient pas de grandes révélations, le livre d’entretiens entre le pape François et le vaticaniste italien Andrea Tornielli publié à travers le monde à compter du 12 janvier 2016 est un guide idéal pour vivre le Jubilé de la miséricorde.

S’il ne contient pas de grandes révélations, le livre d’entretiens entre le pape François et le vaticaniste italien Andrea Tornielli publié à travers le monde à compter du 12 janvier 2016 est un guide idéal pour vivre le Jubilé de la miséricorde.

Le nom de Dieu est miséricorde (éditions Robert Laffont et Presses de la Renaissance) permet d’approfondir l’intime conviction de ce pape pasteur d’une Eglise qu’il veut toujours plus au contact des pécheurs. Une Eglise “en sortie“, comme il l’aime à le répéter, tel un véritable “hôpital de campagne“ pour aider ceux qui tombent à se relever.

Voici 10 extraits significatifs de cet ouvrage qui sort dans plus de 80 pays.

La place centrale de la miséricorde

La miséricorde, qui représente pour moi le message le plus important de Jésus, a pris, peu à peu, une place de plus en plus centrale dans ma vie de prêtre ; elle est le fruit de mon expérience de confesseur, de toutes les expériences, belles et positives, que j’ai connues.

D’où vient le Jubilé de la miséricorde ?

Avant d’arriver ici, quand je vivais à Buenos Aires, j’ai participé à une table ronde avec des théologiens, et elle est restée gravée dans ma mémoire : nous nous demandions ce que pouvait faire le pape pour être plus proche des gens, face à une multitude de problèmes qui semblaient insolubles. L’un des participants a répondu : “Un jubilé du pardon“. Cette phrase m’a beaucoup marqué.

Définition de la miséricorde

La miséricorde, c’est l’attitude divine qui consiste à ouvrir les bras, c’est Dieu qui Se donne et qui accueille, qui Se penche pour pardonner. Jésus a dit qu’Il n’était pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Il n’est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, qui n’ont pas besoin d’un médecin, mais pour les malades. On peut donc dire que la miséricorde est la carte d’identité de notre Dieu.

Conseil aux confesseurs

Aux confesseurs, j’ai envie de dire : parlez, écoutez patiemment, dites avant tout, à ceux qui viennent vous voir, que Dieu les aime. Et si le confesseur ne peut pas absoudre, qu’il explique pourquoi, mais qu’il donne une bénédiction, quoi qu’il en soit, même sans absolution sacramentelle.

La curiosité des confesseurs

Un jour, j’ai entendu une femme, mariée depuis des années, dire qu’elle ne se confessait plus parce que, quand elle était une adolescente de treize, quatorze ans, le confesseur lui avait demandé où elle mettait les mains lorsqu’elle dormait. Il peut y avoir un excès de curiosité, surtout sur le plan sexuel. Ou une insistance qui pousse à expliciter des détails qui ne sont pas nécessaires.

Il est bon que celui qui se confesse ait honte de son péché : la honte est une grâce à demander, c’est un facteur positif, parce qu’elle nous rend humbles. Mais dans le dialogue avec le confesseur, on a besoin d’être écouté, pas interrogé. C’est ce que je voulais dire en parlant des confessionnaux qui ne doivent jamais être des chambres de torture.

Beaucoup pardonner

J’ai toujours essayé de consacrer mon temps aux confessions, même quand j’étais évêque ou cardinal. Aujourd’hui, je confesse moins, mais il m’arrive encore de le faire. Parfois, j’aimerais pouvoir entrer dans une église et m’asseoir de nouveau devant un confessionnal. (…) En ce qui me concerne, quand j’ai confessé, j’ai toujours pensé à mes propres péchés, à mon besoin de miséricorde ; et donc, j’ai cherché à beaucoup pardonner.

Les prisonniers

J’ai une relation spéciale avec ceux qui vivent en prison, privés de leur liberté. J’ai toujours été très attaché à eux, justement à cause de la conscience que j’ai d’être un pécheur. Chaque fois que je franchis le seuil d’une prison, pour une célébration ou pour une visite, je me demande toujours : pourquoi eux et pas moi ? Je devrais être ici, je mériterais d’y être. Leurs chutes auraient pu être les miennes, je ne me sens pas meilleur que ceux qui sont en face de moi.

Dire la vérité

L’Eglise condamne le péché parce qu’elle doit dire la vérité : ceci est un péché. Mais en même temps, elle embrasse le pécheur qui se reconnaît tel, elle est proche de lui, elle lui parle dans l’infinie miséricorde de Dieu. Jésus a pardonné même à ceux qui L’ont crucifié et méprisé.

Les homosexuels

Avant tout, j’aime que l’on parle de “personnes homosexuelles“ : il y a d’abord la personne, dans son intégrité et sa dignité. Et la personne ne se définit pas seulement par sa tendance homosexuelle ; n’oublions pas que nous sommes tous des créatures aimées de Dieu, destinataires de Son amour infini.

Je préfère que les personnes homosexuelles viennent se confesser, qu’elles restent proches du Seigneur, que nous puissions prier ensemble. On peut leur conseiller la prière, la bonne volonté, leur indiquer le chemin, les accompagner.

Les docteurs de la loi

Dès que quelqu’un se sent un peu plus sûr de lui, il commence à s’emparer de facultés qui ne sont pas les siennes, mais celles du Seigneur. (…) Et si quelqu’un est un ministre de Dieu, il finit par se croire différent du peuple, propriétaire de la doctrine, détenteur d’un pouvoir, fermé aux surprises de Dieu. La “dégradation de l’étonnement“ est une expression qui me parle particulièrement. Parfois, je me suis surpris à penser qu’une bonne glissade ferait du bien à certains personnages si rigides, car ainsi, en se reconnaissant pécheurs, ils rencontreraient Jésus.

I.MEDIA/AMI

12:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook

Facebook

Corps diplomatique: le tour du monde du Pape François

Comment ne pas voir dans tout cela le fruit de cette “culture du rejet” .... surtout celles qui sont pauvres ou avec un handicap, si elles “ne servent pas encore” – comme les enfants à naître -, ou “ne servent plus” – comme les personnes âgées. Nous sommes devenus insensibles à toute forme de gaspillage, à commencer par le gaspillage alimentaire, qui est parmi les plus déplorables, quand il y a de nombreuses personnes et familles qui souffrent de la faim et de la malnutrition .

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Je vous adresse une cordiale bienvenue à ce rendez-vous annuel, qui m’offre l’opportunité de vous présenter mes vœux pour la nouvelle année, me permettant de réfléchir avec vous sur la situation de notre monde, béni et aimé de Dieu, pourtant tourmenté et affligé de nombreux maux. Je remercie le nouveau Doyen du Corps diplomatique, Son Excellence Monsieur Armindo Fernandes do Espírito Santo Vieira, Ambassadeur d’Angola, pour les aimables paroles qu’il m’a adressées au nom de tout le Corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, alors que je désire rappeler d’une façon spéciale – à presqu’un mois de leur disparition – les regrettés Ambassadeur de Cuba, Rodney Alejandro López Clemente, et du Libéria, Rudolf P. von Ballmoos.

L’occasion m’est offerte aussi d’adresser une pensée particulière à tous ceux qui participent pour la première fois à cette rencontre, relevant avec satisfaction que, au cours de l’année passée, le nombre d’Ambassadeurs résidant à Rome s’est encore accru. Il s’agit d’une indication significative de l’attention avec laquelle la Communauté internationale suit l’activité diplomatique du Saint-Siège. Les Accords internationaux souscrits ou ratifiés au cours de l’année qui vient de s’achever en sont une preuve supplémentaire. Je désire, en particulier, citer ici les ententes spécifiques en matière fiscale signées avec l’Italie et les États-Unis d’Amérique, qui témoignent de l’engagement accru du Saint-Siège en faveur d’une plus grande transparence dans les questions économiques. Non moins importants sont les accords de caractère général, en vue de réguler des aspects essentiels de la vie et de l’activité de l’Église dans les différents pays, comme l’entente signée à Díli avec la République du Timor-Oriental.

L’occasion m’est offerte aussi d’adresser une pensée particulière à tous ceux qui participent pour la première fois à cette rencontre, relevant avec satisfaction que, au cours de l’année passée, le nombre d’Ambassadeurs résidant à Rome s’est encore accru. Il s’agit d’une indication significative de l’attention avec laquelle la Communauté internationale suit l’activité diplomatique du Saint-Siège. Les Accords internationaux souscrits ou ratifiés au cours de l’année qui vient de s’achever en sont une preuve supplémentaire. Je désire, en particulier, citer ici les ententes spécifiques en matière fiscale signées avec l’Italie et les États-Unis d’Amérique, qui témoignent de l’engagement accru du Saint-Siège en faveur d’une plus grande transparence dans les questions économiques. Non moins importants sont les accords de caractère général, en vue de réguler des aspects essentiels de la vie et de l’activité de l’Église dans les différents pays, comme l’entente signée à Díli avec la République du Timor-Oriental.

Je désire également rappeler l’échange des Instruments de ratification de l’Accord avec le Tchad sur l’état juridique de l’Église catholique dans le pays, comme aussi l’Accord signé et ratifié avec la Palestine. Il s’agit de deux accords qui, avec le Mémorandum d’Entente entre la Secrétairerie d’État et le Ministère des Affaires étrangères du Koweït, montrent, entre autre, comment le vivre-ensemble pacifique entre des personnes appartenant à des religions différentes est possible, là où la liberté religieuse est reconnue et où la possibilité effective de collaborer à l’édification du bien commun, dans le respect réciproque de l’identité culturelle de chacun, est garantie.

D’autre part, chaque expérience religieuse authentiquement vécue ne peut que promouvoir la paix. Noël, que nous venons de célébrer et où nous avons contemplé la naissance d’un enfant sans défense, « appelé : Conseiller merveilleux, Dieu-fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix » (cf. Is 9, 5), nous le rappelle. Le mystère de l’Incarnation nous montre le vrai visage de Dieu, pour qui puissance ne signifie pas force et destruction, mais bien amour ; justice ne signifie pas vengeance, mais bien miséricorde. C’est dans cette perspective que j’ai voulu proclamer le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, inauguré exceptionnellement à Bangui au cours de mon voyage apostolique au Kenya, en Ouganda et en République Centrafricaine. Dans un pays longuement éprouvé par la faim, la pauvreté et les conflits, où la violence fratricide des dernières années a laissé des blessures profondes dans les âmes, déchirant la communauté nationale et engendrant misère matérielle et morale, l’ouverture de la Porte Sainte de la Cathédrale de Bangui a voulu être un signe d’encouragement à élever le regard, à reprendre la route et à retrouver les raisons du dialogue.

Là où l’on a abusé du nom de Dieu pour commettre l’injustice, j’ai voulu rappeler, avec la communauté musulmane de la République Centrafricaine, que « celui qui dit croire en Dieu doit être aussi un homme, une femme de paix » [1], et donc de miséricorde, puisqu’on ne peut jamais tuer au nom de Dieu. Seule une forme idéologique et déviée de la religion peut penser rendre justice au nom du Tout-Puissant, en massacrant délibérément des personnes sans défense, comme cela est arrivé dans les attentats terroristes sanglants des mois derniers en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.

La miséricorde a été comme le “fil conducteur” qui a guidé mes voyages apostoliques déjà au cours de l’année passée. Je me réfère surtout à la visite à Sarajevo, ville profondément blessée par la guerre dans les Balkans et capitale d’un pays, la Bosnie Herzégovine, qui revêt une signification spéciale pour l’Europe et pour le monde entier. Un tel carrefour de cultures, nations et religions s’efforce, avec des résultats positifs, de construire toujours de nouveaux ponts, de valoriser ce qui unit et de regarder les différences comme des opportunités de croissance dans le respect de tous. Cela est possible grâce au dialogue patient et confiant, qui sait faire siennes les valeurs de la culture de chacun et accueillir le bien provenant des expériences d’autrui [2].

Ma pensée va ensuite au voyage en Bolivie, en Équateur et au Paraguay, où j’ai rencontré des peuples qui ne se rendent pas face aux difficultés et affrontent avec courage, détermination et esprit de fraternité les nombreux défis qui les tourmentent, à commencer par la pauvreté diffuse et les inégalités sociales. Au cours du voyage à Cuba et aux États-Unis d’Amérique, j’ai pu embrasser deux pays qui ont été longuement divisés et qui ont décidé d’écrire une nouvelle page de l’histoire, en entreprenant un chemin de rapprochement et de réconciliation.

À Philadelphie, à l’occasion de la Rencontre mondiale des familles, comme aussi au cours du voyage au Sri Lanka et aux Philippines et avec le récent Synode des Évêques, j’ai rappelé l’importance de la famille, qui est la première et la plus importante école de miséricorde, où l’on apprend à découvrir le visage affectueux de Dieu et où notre humanité grandit et se développe. Malheureusement, nous connaissons les nombreux défis que la famille doit affronter en ce temps, où elle est « menacée par les efforts croissants de certains pour redéfinir l’institution-même du mariage à travers le relativisme, la culture de l’éphémère et un manque d’ouverture à la vie » [3].

Il y a aujourd’hui une peur diffuse face au caractère définitif que la famille exige et en font les frais surtout les plus jeunes, souvent fragiles et désorientés, et les personnes âgées qui finissent par être oubliées et abandonnées. Au contraire, « de la fraternité vécue en famille, naît (…) la solidarité dans la société » [4], qui nous porte à être responsable les uns des autres. Cela est possible seulement si dans nos maisons, de même que dans nos sociétés, nous ne laissons pas se sédimenter les peines et les ressentiments, mais donnons place au dialogue, qui est le meilleur antidote à l’individualisme si largement répandu dans la culture de notre temps.

Chers Ambassadeurs,

Un esprit individualiste est un terrain fertile pour la maturation de cette attitude d’indifférence envers le prochain, qui porte à le traiter comme simple objet d’achat et de vente, qui pousse à se désintéresser de l’humanité des autres et finit par rendre les personnes craintives et cyniques. Ces sentiments ne sont-ils pas ceux que nous éprouvons souvent devant les pauvres, les marginaux, les derniers de la société ? Et combien de derniers avons-nous dans nos sociétés ! Parmi ceux-ci, je pense surtout aux migrants, avec leur poids de difficultés et de souffrances qu’ils affrontent chaque jour dans la recherche, parfois désespérée, d’un lieu où vivre en paix et avec dignité.

Je voudrais donc aujourd’hui m’arrêter à réfléchir avec vous sur la grave urgence migratoire que nous sommes en train d’affronter, pour en discerner les causes, proposer des solutions, vaincre l’inévitable peur qui accompagne un phénomène aussi massif et imposant qui, au cours de 2015, a surtout concerné l’Europe, mais aussi différentes régions de l’Asie et le nord et le centre de l’Amérique.

« Ne crains pas, ne t’effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi où tu iras » (Jos 1, 9). C’est la promesse que Dieu fait à Josué et qui montre combien le Seigneur accompagne chaque personne, surtout celle qui est dans une situation de fragilité comme celle qui cherche refuge dans un pays étranger. En vérité, toute la Bible nous raconte l’histoire d’une humanité en chemin, parce que le fait d’être en mouvement est connaturel à l’homme.

Son histoire est faite de nombreuses migrations, parfois muries comme conscience du droit à une liberté choisie, souvent dictées par des circonstances extérieures. De l’exil du paradis terrestre jusqu’à Abraham en marche vers la terre promise ; du récit de l’Exode à la déportation à Babylone, la Sainte Écriture raconte peines et douleurs, désirs et espérances, qui sont communs à ceux des centaines de milliers de personnes en marche de nos jours, avec la même détermination que Moïse pour atteindre une terre dans laquelle coule “lait et miel” (cf. Ex 3, 17), où pouvoir vivre libres et en paix.

Et aussi, aujourd’hui comme alors, nous entendons le cri de Rachel qui pleure ses enfants parce qu’ils ne sont plus (cf. Jr 31, 15 ; Mt 2, 18). C’est la voix des milliers de personnes qui pleurent en fuyant des guerres horribles, des persécutions et des violations des droits humains, ou l’instabilité politique ou sociale, qui rendent souvent impossible la vie dans sa patrie. C’est le cri de tous ceux qui sont contraints de fuir pour éviter les barbaries indicibles pratiquées envers des personnes sans défense, comme les enfants et les personnes handicapées, ou le martyre pour la seule appartenance religieuse.

Comme alors, nous entendons la voix de Jacob qui dit à ses fils : « descendez là-bas et achetez-y du blé pour nous : ainsi nous ne mourrons pas, nous vivrons » (Gn 42, 2). C’est la voix de tous ceux qui fuient la misère extrême, à cause de l’impossibilité de nourrir la famille ou d’accéder à des soins médicaux et à l’instruction, de la dégradation sans perspective de quelque progrès, ou aussi à cause des changements climatiques et des conditions climatiques extrêmes. Malheureusement, on sait que la faim est encore une des plaies les plus graves de notre monde, avec des millions d’enfants qui meurent chaque année à cause d’elle. C’est douloureux de constater pourtant que souvent ces migrants ne rentrent pas dans les systèmes internationaux de protection sur la base des accords internationaux.

Comment ne pas voir dans tout cela le fruit de cette “culture du rejet” qui met en péril la personne humaine, sacrifiant des hommes et des femmes aux idoles du profit et de la consommation? Il est grave de s’habituer à ces situations de pauvreté et de besoin, aux drames de nombreuses personnes et de les faire devenir “normalité”. Les personnes ne sont plus perçues comme une valeur fondamentale à respecter et à protéger, surtout celles qui sont pauvres ou avec un handicap, si elles “ne servent pas encore” – comme les enfants à naître -, ou “ne servent plus” – comme les personnes âgées. Nous sommes devenus insensibles à toute forme de gaspillage, à commencer par le gaspillage alimentaire, qui est parmi les plus déplorables, quand il y a de nombreuses personnes et familles qui souffrent de la faim et de la malnutrition [5].

Le Saint-Siège souhaite que le Premier Sommet humanitaire mondial convoqué en mai prochain par les Nations Unies puisse réussir, dans le triste tableau actuel de conflits et de catastrophes, dans son intention de mettre la personne humaine et sa dignité au cœur de chaque réponse humanitaire. Il faut un engagement commun qui renverse résolument la culture du déchet et de l’offense à la vie humaine afin que personne ne se sente dédaigné ou oublié et que d’autres vies ne soient pas sacrifiées à cause du manque de ressources et, par-dessus tout, de volonté politique.

Malheureusement, aujourd’hui comme alors, nous entendons la voix de Juda qui suggère de vendre son propre frère (cf. Gn 37, 26-27). C’est l’arrogance des puissants qui instrumentalisent les faibles, les réduisant à des objets pour des fins égoïstes ou pour des calculs stratégiques et politiques. Là où une migration régulière est impossible, les migrants sont souvent contraints de choisir de se tourner vers qui pratique la traite ou la contrebande d’êtres humains, même étant en grande partie conscients du danger de perdre durant le voyage les biens, la dignité et jusqu’à la vie. Dans cette perspective, je renouvelle encore l’appel à arrêter le trafic des personnes, qui exploite les êtres humains, spécialement les plus faibles et sans défense.

Et les images des enfants morts en mer, victimes de l’absence de scrupules des hommes et de l’inclémence de la nature, resteront toujours imprimées de façon indélébile dans nos esprits et dans nos cœurs. Celui qui peut survivre et aborder un pays qui l’accueille porte de manière indélébile les cicatrices profondes de ces expériences, outre celles liées aux horreurs qui accompagnent toujours guerres et violences.

Comme alors, aujourd’hui aussi on entend l’Ange répéter : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse » (Mt 2, 13). C’est la voix qu’entendent les nombreux migrants qui ne laisseraient jamais leur propre pays s’ils n’y étaient pas contraints. Parmi eux, il y a de nombreux chrétiens qui d’une façon toujours plus massive ont abandonné au cours des dernières années leurs terres, qu’ils ont pourtant habitées depuis les origines du christianisme.

Enfin, aujourd’hui aussi écoutons la voix du psalmiste qui répète : « Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion » (Ps 136 [137], 1). C’est la plainte de tous ceux qui retourneraient volontiers dans leurs propres pays, s’ils y trouvaient des conditions idoines de sécurité et de subsistance. Là aussi, ma pensée va aux chrétiens du Moyen-Orient, désireux de contribuer, comme citoyens à part entière, au bien-être spirituel et matériel de leurs nations respectives.

On aurait pu affronter une grande partie des causes des migrations depuis longtemps déjà. On aurait pu ainsi éviter beaucoup de malheurs ou, du moins, en adoucir les conséquences les plus cruelles. Encore aujourd’hui, et avant qu’il ne soit trop tard, on pourrait faire beaucoup pour arrêter les tragédies et construire la paix. Mais cela signifierait remettre en cause des habitudes et des pratiques établies, en commençant par les questions liées au commerce des armes, au problème de l’approvisionnement de matières premières et d’énergie, aux investissements, aux politiques financières et de soutien au développement, jusqu’à la grave plaie de la corruption.

Nous sommes conscients ensuite que, sur le thème de la migration, il convient d’établir des projets à moyen et à long terme qui aillent plus loin que la réponse d’urgence. Ceux-ci devraient d’un côté aider effectivement l’intégration des migrants dans les pays d’accueil, et en même temps favoriser le développement des pays de provenance par des politiques solidaires, mais qui ne soumettent pas les aides à des stratégies et à des pratiques idéologiquement étrangères ou contraires aux cultures des peuples auxquels elles s’adressent.

Sans oublier d’autres situations dramatiques, parmi lesquelles je pense en particulier à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis d’Amérique, que j’aborderai en me rendant à Ciudad Juarez le mois prochain, je voudrais dédier une pensée spéciale à l’Europe. En effet, au cours de l’année passée, elle a été concernée par un flux important de réfugiés – beaucoup d’entre eux ont trouvé la mort en essayant de l’atteindre –, qui n’a pas de précédent dans son histoire récente, pas même à la fin de la seconde guerre mondiale. Beaucoup de migrants venant de l’Asie et de l’Afrique, voient dans l’Europe un point de référence pour des principes comme l’égalité devant le droit et les valeurs inscrites dans la nature même de tout homme, dont l’inviolabilité de la dignité et de l’égalité de chaque personne, l’amour du prochain sans distinction d’origine ni d’appartenance, la liberté de conscience et la solidarité envers ses semblables.

Cependant, les débarquements massifs sur les côtes du vieux continent semblent faire vaciller le système d’accueil construit avec peine sur les cendres du second conflit mondial, qui constitue encore un phare d’humanité auquel se référer. Devant l’importance des flux et les inévitables problèmes connexes, de nombreuses questions sont sorties sur les possibilités réelles de réception et d’adaptation des personnes, sur la modification de la structure culturelle et sociale des pays d’accueil, comme aussi sur le remodelage de certains équilibres géopolitiques régionaux. De même, les craintes concernant la sécurité sont importantes, considérablement augmentées par la menace déferlante du terrorisme international. La vague migratoire actuelle semble miner les bases de cet « esprit humaniste » que l’Europe aime et défend depuis toujours. [6]

Cependant, on ne peut pas se permettre de perdre les valeurs et les principes d’humanité, de respect pour la dignité de toute personne, de subsidiarité et de solidarité réciproque, bien qu’ils puissent, à certains moments de l’histoire, constituer un fardeau difficile à porter. Je souhaite donc rappeler ma conviction que l’Europe, aidée par son grand patrimoine culturel et religieux, a les instruments pour défendre la centralité de la personne humaine et pour trouver le juste équilibre entre le double devoir moral de protéger les droits de ses propres citoyens, et celui de garantir l’assistance et l’accueil des migrants. [7]

En même temps, je sens la nécessité d’exprimer de la gratitude pour toutes les initiatives prises pour favoriser un accueil digne des personnes, dont, parmi d’autres, le Fond Migrants et Réfugiés de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe, et aussi pour l’engagement des pays qui ont eu une attitude généreuse de partage. Je fais référence avant tout aux nations proches de la Syrie, qui ont donné des réponses immédiates d’assistance et d’accueil ; surtout le Liban, où les réfugiés constituent un quart de la population globale, et la Jordanie, qui n’a pas fermé ses frontières bien qu’elle héberge déjà des centaines de milliers de réfugiés.

De même, il ne faut pas oublier les efforts d’autres pays engagés en première ligne, parmi lesquels spécialement la Turquie et la Grèce. Je souhaite exprimer une reconnaissance particulière à l’Italie, dont l’engagement décisif a sauvé beaucoup de vies en Méditerranée et qui prend encore en charge sur son territoire un nombre très important de réfugiés. Je souhaite que le traditionnel sens de l’hospitalité et de la solidarité qui distingue le peuple italien ne s’affaiblisse pas par les inévitables difficultés du moment, mais, à la lumière de sa tradition multimillénaire qu’il soit capable d’accueillir et d’intégrer l’apport social, économique et culturel que les migrants peuvent offrir.

Il est important que les Nations en première ligne pour affronter l’urgence actuelle ne soient pas laissées seules, et il est de même indispensable d’engager un dialogue franc et respectueux entre tous les pays impliqués dans le problème – de provenance, de transit ou d’accueil – pour que, avec une plus grande audace créative, on recherche des solutions nouvelles et durables. Dans la conjoncture actuelle, on ne peut pas penser, en effet, des solutions poursuivies de façon individualiste par chaque État, car les conséquences des choix de chacun retombent inévitablement sur la Communauté internationale tout entière.

Il est connu, en effet, que les migrations constitueront un élément fondamental de l’avenir du monde, plus qu’elles ne l’ont fait jusqu’à présent, et que les réponses pourront être seulement le fruit d’un travail commun, qui soit respectueux de la dignité humaine et des droits des personnes. L’Agenda de Développement adopté en septembre dernier par les Nations Unies pour les 15 prochaines années, qui affronte beaucoup des problèmes qui poussent à la migration, comme aussi d’autres documents de la Communauté internationale pour gérer la question migratoire, pourront trouver une application cohérente aux attentes s’ils savent remettre la personne au centre des décisions politiques à tous les niveaux, voyant l’humanité comme une seule famille et les hommes comme des frères, dans le respect des différences réciproques et des convictions de conscience.

En affrontant la question migratoire, on ne pourra pas négliger, en effet, les aspects culturels connexes, en commençant par ceux qui sont liés à l’appartenance religieuse. L’extrémisme et le fondamentalisme trouvent un terrain fertile, non seulement dans une instrumentalisation de la religion à des fins de pouvoir, mais aussi dans le vide d’idéaux et dans la perte d’identité – aussi religieuse – que connaît dramatiquement l’Occident. D’un tel vide nait la peur qui pousse à voir l’autre comme un danger et un ennemi, à se refermer sur soi-même en se retranchant sur des positions préconçues.

Le phénomène migratoire pose donc un sérieux problème culturel, auquel on ne peut se dispenser de répondre. L’accueil peut donc être une occasion propice pour une nouvelle compréhension et ouverture d’horizon, tant pour celui qui est accueilli, lequel a le devoir de respecter les valeurs, les traditions et les lois de la communauté qui l’héberge, que pour cette dernière, appelée à valoriser tout ce que chaque immigré peut offrir à l’avantage de toute la communauté. Dans ce cadre, le Saint Siège renouvelle son engagement dans le domaine œcuménique et interreligieux pour instaurer un dialogue sincère et loyal qui, valorisant la particularité et l’identité propre à chacun, favorise une cohabitation harmonieuse entre toutes les composantes sociales.

Distingués membres du Corps diplomatique,

2015 a vu la conclusion d’importantes ententes internationales, qui font beaucoup espérer pour l’avenir. Je pense avant tout à l’Accord sur le nucléaire iranien qui, je l’espère, contribue à favoriser un climat de détente dans la région, comme aussi la conclusion de l’accord attendu sur le climat, au cours de la Conférence de Paris. Il s’agit d’une entente significative qui représente un résultat important pour la Communauté internationale tout entière et qui met en lumière une forte prise de conscience collective à propos de la grave responsabilité que chacun, individus et nations, a de préserver la création, en promouvant une « culture de protection qui imprègne toute la société ». [8] Il est maintenant fondamental que les engagements pris ne soit pas seulement une bonne intention, mais constituent pour tous les États une obligation effective à réaliser les actions nécessaires pour sauvegarder notre Terre bien-aimée, au profit de l’humanité tout entière, surtout des générations à venir.

De son côté, l’année qui vient de commencer s’annonce pleine de défis et beaucoup de tensions se sont déjà manifestées à l’horizon. Je pense surtout aux graves divergences surgies dans la région du Golfe persique, comme aussi à la préoccupante expérience militaire menée dans la péninsule coréenne. Je souhaite que les oppositions laissent place à la voix de la paix et à la bonne volonté de chercher des ententes. Dans cette perspective, je relève avec satisfaction que des gestes significatifs et particulièrement encourageants ne manquent pas. Je fais référence en particulier au climat de cohabitation pacifique dans lequel se sont déroulées les récentes élections en République Centrafricaine et qui constitue un signe positif de la volonté de poursuivre le chemin entrepris vers une pleine réconciliation nationale. Je pense, en outre, aux nouvelles initiatives engagées à Chypre pour assainir une division de longue date, et aux efforts entrepris par le peuple colombien pour dépasser les conflits du passé et obtenir la paix ardemment désirée depuis longtemps.

Ensuite, nous regardons tous avec espérance les pas importants entrepris par la Communauté internationale pour atteindre une solution politique et diplomatique de la crise en Syrie, qui mette fin aux souffrances de la population, qui durent depuis trop longtemps. De même, les signes provenant de la Libye sont encourageants, ils font espérer un engagement renouvelé pour faire cesser les violences et retrouver l’unité du pays. D’autre part, il apparaît de plus en plus évident que seule une action politique commune et coordonnée pourra contribuer à endiguer le déferlement de l’extrémisme et du fondamentalisme, avec leurs aspects d’origine terroriste, qui font d’innombrables victimes, tant en Syrie, en Libye, que dans d’autres pays tels que l’Irak et le Yémen.

Que cette Année Sainte de la Miséricorde soit aussi une occasion de dialogue et de réconciliation orienté vers l’édification du bien commun au Burundi, en République Démocratique du Congo et au Sud Soudan. Qu’elle soit surtout un temps propice pour mettre définitivement un terme au conflit dans les régions orientales de l’Ukraine. Le soutien que la Communauté internationale, chaque État et les organismes humanitaires, pourront offrir au pays à de multiples points de vue afin qu’il résolve la crise actuelle, est d’une importance fondamentale.

Mais le défi qui, plus que tout autre, nous attend est celui de vaincre l’indifférence pour construire ensemble la paix [9], qui demeure un bien à poursuivre sans cesse. Malheureusement, parmi les nombreuses parties du monde bien-aimé qui la désirent ardemment, il y a la Terre que Dieu a aimée et choisie pour montrer à tous le visage de sa miséricorde. Mon souhait est que cette nouvelle année puisse guérir les blessures profondes qui séparent Israéliens et Palestiniens et permettre la cohabitation pacifique de deux peuples qui – j’en suis sûr – du fond du cœur, ne demandent rien d’autre que la paix !

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Au niveau diplomatique, le Saint-Siège ne cessera jamais de travailler pour que la voix de la paix puisse être entendue jusqu’aux extrémités de la terre. Je renouvelle donc l’entière disponibilité de la Secrétairerie d’État à collaborer avec vous pour favoriser un dialogue constant entre le Siège Apostolique et les pays que vous représentez au profit de toute la Communauté internationale, avec la profonde certitude que cette année jubilaire pourra être l’occasion propice pour que la froide indifférence de nombreux cœurs soit vaincue par la chaleur de la miséricorde, don précieux de Dieu, qui transforme la crainte en amour et nous rend artisans de paix. Avec ces sentiments je renouvelle à chacun de vous, à vos familles, à vos pays, mes vœux les plus fervents d’une année pleine de bénédictions.

Merci.

[1] Rencontre avec la communauté musulmane, Bangui, 30 novembre 2015.

[2] Cf. Rencontre avec les Autorités, Sarajevo, 6 juin 2015.

[3] Rencontre avec les familles, Manille, 16 janvier 2015.

[4] Rencontre avec la société civile, Quito, 7 juillet 2015.

[5] Cf. Audience générale, 5 juin 2013.

[6] Cf. Discours au Parlement Européen, Strasbourg, 25 novembre 2014.

[7] Ibid.

[8] Laudato si’, n. 231.

[9] Cf. Gagne sur l’indifférence et remporte la paix, Message pour la 49ème Journée Mondiale de la Paix, 8 décembre 2015.

10:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | | | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 11 janvier 2016

Aimer le Pape

"celui qui est saint ne peut être en dissentiment avec le Pape" (Saint Pie X)

"C'est pourquoi quand on aime le Pape, on ne discute pas au sujet des mesures ou des ordres qu’il donne; on ne recherche pas jusqu’où doit aller l’obéissance, et quelles sont les choses dans lesquelles on doit obéir.

Quand on aime le Pape, on n’objecte pas qu’il n’a pas parlé assez clairement, comme s’il était obligé de répéter à l’oreille de chacun ses volontés clairement exprimées, tant de fois, non seulement de vive voix, mais encore par des lettres et d’autres documents publics; on ne met pas en doute ses ordres, sous le prétexte, si facile pour celui qui ne veut pas obéir, que ce n’est pas le Pape qui commande, mais ceux qui l’entourent. On ne limite pas le champ où son autorité peut et doit s’exercer.

On ne préfère pas à l’autorité du Pape celle d’autres personnes, si doctes soient-elles, qui ne sont pas du même avis que le Pape: car, si elles ont la science, elles n’ont pas la sainteté, parce que celui qui est saint ne peut être en dissentiment avec le Pape"

(Saint Pie X, 18 Novembre 1912).

09:06 | Lien permanent | Commentaires (14) | | | ![]() Facebook

Facebook